学术成果—吕玉珍 、冼海珍等团队在ACS Nano发表非贵金属催化碱性电解水制氢研究成果

时间: 2025-10-27 来源:

近日,能源动力与机械工程学院吕玉珍教授、冼海珍教授与北京航空航天大学的周苇教授合作在非贵金属催化碱性电解水制氢研究中取得重要突破。研究团队在国际知名期刊《ACS Nano》上发表了题为“A Fractal-Tip Cu3Ni/NiMoO4 Heterostructure for Efficient Hydrogen Evolution via an Accelerated Volmer−Tafel Mechanism”的研究论文,华北电力大学为第一完成单位。冼海珍教授、吕玉珍教授和周苇教授为共同通讯作者,能源动力与机械工程学院博士研究生李明哲、陈盈旭为第一和第二作者。

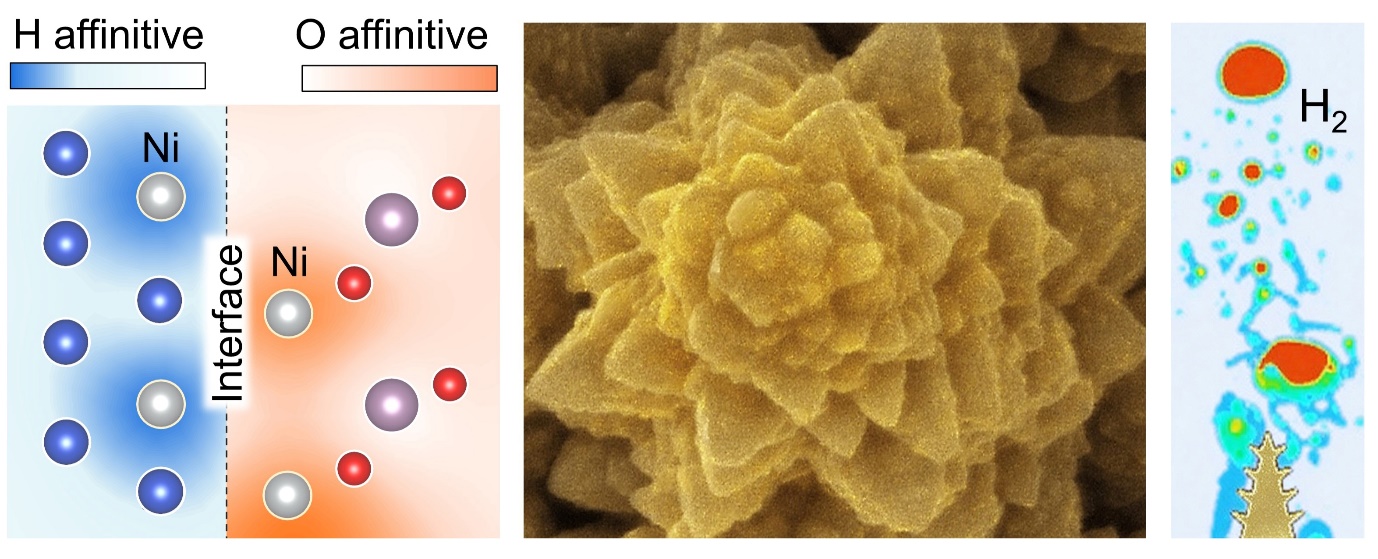

电解水作为极具前景和规模化应用潜力的绿色制氢技术,其在工业级电流密度下的高效催化过程,需兼顾电子转移、催化路径与气泡传质三大核心环节。其中,高效的电子转移能力不仅依赖于电极基底本身的导电性,还与催化层的电导率密切相关;而快速的催化路径是保障HER本征催化活性的关键,这一方面需要高效的水解离过程为催化剂表面持续提供质子,另一方面需借助Volmer-Tafel路径,为吸附氢(*H–H*)的耦合创造有利条件。

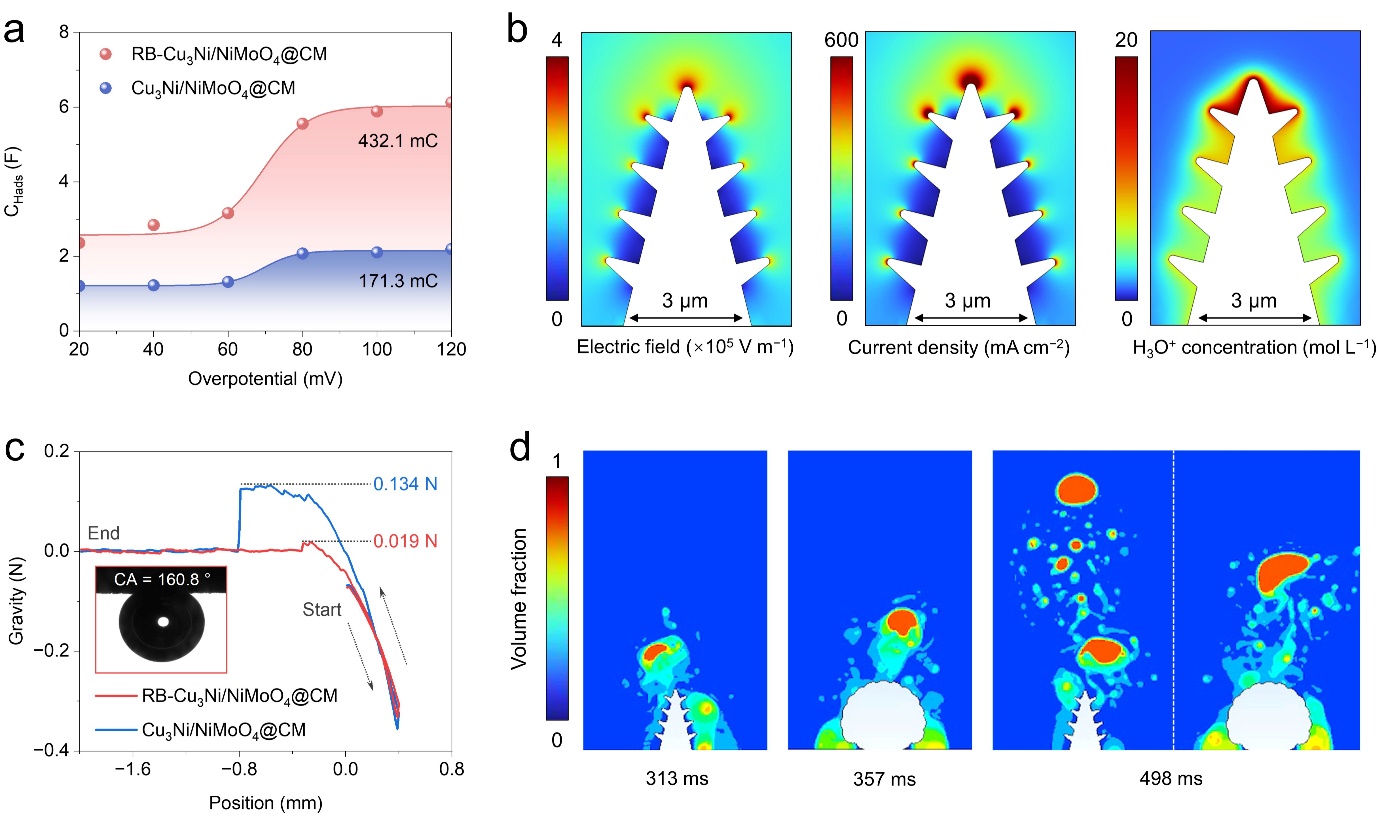

近年来,冼海珍教授与吕玉珍教授团队联合周苇教授,深入开展了高效碱性电解水用非贵金属催化材料的开发研究。该项研究通过设计合成出一种具有分形尖端结构的高导电性 Cu3Ni/NiMoO4异质结构电极,通过多维度协同作用实现了碱性电解水的高效析氢性能。通过Cu3Ni/NiMoO4异质结构中合金组分提供亲氢特性,氧化物则发挥亲氧作用,二者协同强化水分子在界面处的水解离过程,为析氢反应提供充足质子源;利用独特的分形尖端结构,不仅构建了局部强电场和富集质子,同时加速气泡释放。该催化材料实现了氢气从催化剂表面的高效解吸与释放,避免了气泡在电极表面聚集形成物理阻挡层,提高了反应物种与催化剂活性位点的有效接触,而且大降低了加界面欧姆电阻,提高了反应效率。此外,避免了剧烈的气体逸出而产生的机械应力,保障了电极结构的大电流稳定性。这些发现为设计高效、稳定的工业制氢电极提供了新的思路和策略,有望推动电解水制氢技术的进一步发展和应用。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11278

初审:吕玉珍

复审:冼海珍

审核:张永生